毎日掃除をしていても、徐々に蓄積していくキッチンの油汚れ。

極力流さないようにしていても、毎日の生活の中で油をまったく流さないというのは難しいことです。

しかし、トイレに次いでトラブルが多いキッチンの最大の原因が、「油」であるということをご存知でしょうか。

最初はお湯を流せばある程度問題がなかったのに、気づけばお湯だけで油が溶けなくなったのか、詰まり気味になってしまった。でもどうやって油による詰まりを解消したらいいのかわからない、という方も少なくありません。

特に排水管が冷える冬場はトラブルが増加する傾向にあります。

その理由として温かい油は液状ですが、冷えると固形化してしまうことから食べカスや洗剤カスが付着し大きな塊になり排水口を塞いでしまう、ということが挙げられます。

急なトラブルに慌てないためにも、今回はキッチンの排水口の油を溶かす方法について紹介したいと思います。

排水管の油はなぜ固まる?

牛肉や豚肉の油は加熱直後こそハンバーグのじゅわっと溶けだした肉汁のように液体になっていますが、少し時間がたてば白くドロっとした油の塊になっています。

このやっかいな塊を排水管に流すことで少しずつ蓄積していき詰まりの原因となります。

この固まってしまった油に対して、都合よく液体になってサラッと流れてくれたらいいのに…と願いたくなりますね。

そういえば牛肉などの固まった油に悩んでいても、サラダ油は食器用洗剤さえ使えばサラッと流れていませんか?

そもそもサラダ油などの植物性の油が固まっているところを見たことが無いと思います。

実は動物性の油は40度以下で固まり始め、植物性の油は0度以下で固まるという性質があります。

同じ油なのにこれほど条件が離れているのはなぜなのでしょうか?

この答えはそれぞれの油の構造を見ると明らかになります。

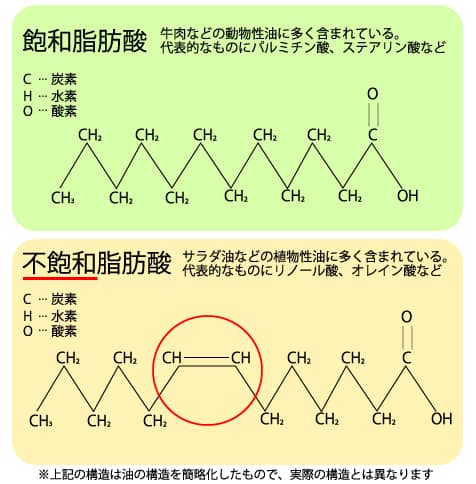

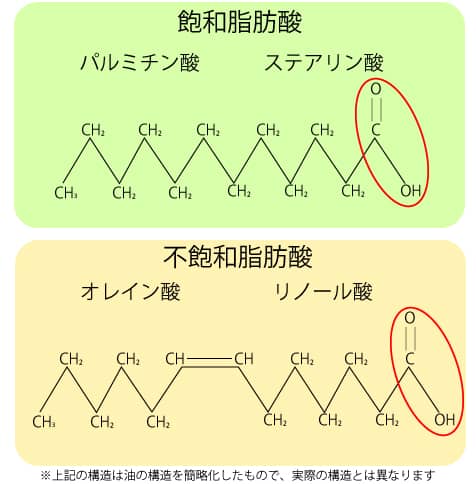

油にはパルミチン酸やステアリン酸などが該当する飽和脂肪酸(動物性の油に多く含まれる)と、オレイン酸やリノール酸などが該当する不飽和脂肪酸(植物性の油に多く含まれる)に分類されます。

この形を見て分かりやすい違いは赤丸部分で、不飽和脂肪酸は少し空間があいている分、油同士が凝集しにくい形になっています。

そのため常温では早朝の乗客が少ない電車内のように自由に動き回ることができ、固体のように動かなくなることはありません。

対して飽和脂肪酸は規則正しく構造を形成しています。

規則正しく整列しやすい分、常温でも通勤ピーク時の満員電車のように小さいスペースにぎっちりと密集し、固まりやすくなります。

一般的には飽和脂肪酸は40度以上まで加熱しないと液体にはなりません。

排水管に詰まりやすい油はなぜ水では流れないのか

排水管が詰まっているから大量の水を流して一気に詰まりを解消しようと奮闘したことはありませんか?

食べカスなどは水圧で流れていくかもしれませんが、油のドロドロまでは完全に流し切ることはできないかと思います。

これも化学的観点で見ると自然な結果です。

油と水の分子構造を見てみましょう。

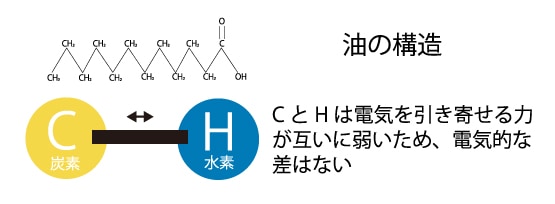

油の構造は図から見て分かるように、CとHが長く規則正しく連なった構造をしており、右端はCOOHで終わっています。

CとHの間には、電池で言うプラス・マイナスのような電気的な差がありません。

電気的な差がない物同士はくっつき合うという特性があるのですが、それに加えて油にはCとHが規則正しく連鎖的につながっているため簡単に密集し、油のあのドロドロ状態が生まれます。

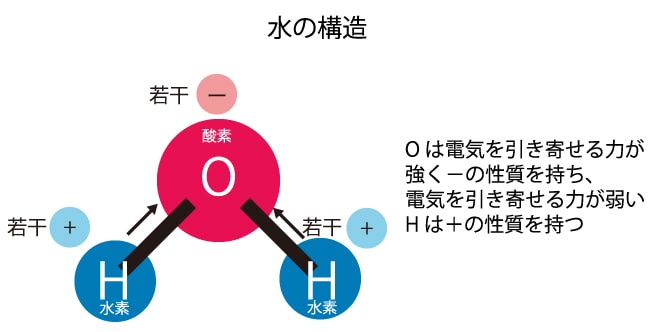

対して水の構造はH2Oとなっています。

OとHの間にはOが−の電気を引き寄せる力が強いため、Oには若干の−、電気を引っ張られたHには若干の+の電気の偏りが生まれ、水の間には電池のように+と−が共存しているような形になります。

電気が偏っている物同士はくっつき合うという性質があるのですが、水はH2Oと非常に短い構造をしているため油のようなドロドロとした状態ではなく、サラサラとした状態になります。

電気が偏っている物同士がくっつきやすいと言われても、なかなかイメージが湧きにくいとは思いますが、コップに水を満杯まで注いだ時、水の表面が少しドーム状に盛り上がってコップから溢れずギリギリで耐えているのを見たことがあるかもしれません。

これがまさしく水同士がくっつき合っている状態です。

このように水と油は電気的な性質が異なっています。

水と水の組み合わせ、油と油の組み合わせだと「似た者同士は仲が良い」という言葉に当てはまりますが、水と油の組み合わせでは「似てない者同士は仲が悪い」になってしまいます。

化学的には異なる性質の物同士はくっつき合わないので、油にいくら水を流しても、都合よく水と一緒に油は流れてくれません。

こびりついてしまった油の塊を解消するには他の策を練る必要があります。

固まった油にはお湯が有効?

料理中、水に片栗粉や塩を溶かすことができないときに、一旦電子レンジで熱を加えると溶けるようになることを思い出してください。

熱を加えると世の中の色々な物が動いたり、形を変えることができます。

ガソリンを燃やした熱で動く車、火の熱で溶けてしまったロウソク、長期間太陽の下で放置した洗濯バサミにヒビが入ってしまう現象も熱によるものです。

この熱による現象が油にも当てはまり、お湯を使って熱を与えることで油を構成する小さな物体が回転したり、ゆがんだりすることで油の塊の構造が変形し徐々に崩壊していきます。

これを利用して少しずつ油の塊を削ることができますが、塊の奥深くまでは熱が届かず結局は全て落としきることができません。

洗剤の使用前に少しでもお湯をかけておくことで洗剤での除去を効率的に行うことが出来る程度に考えておくと良いでしょう。

※排水管にお湯を流す際は熱湯を使うと排水管を痛めてしまう恐れがあるため50~60度程度のお湯にしましょう。

油を溶かしやすいパイプクリーナーの選び方

キッチンの排水口の油汚れは、「液体パイプクリーナー」を使用し溶かすのが一番早くかつ簡単な方法です。

市販されているパイプクリーナーには「液体タイプ」と「粉末タイプ」があります。

「粉末タイプ」は業務用で使用されるほど洗浄効果が高いですが、使い方に注意が必要なものが多いため、安全面のことを考えると「液体タイプ」のパイプクリーナーをオススメします。

しかし市販されている「液体パイプクリーナー」にしても、何種類もあり、実際どれが最適なものなのか分からない、という方もいるかと思います。 「液体パイプクリーナー」の選び方は、商品の裏に書いてある成分に、油汚れに有効な成分が入っていることが大切です。

油汚れにはアルカリ性の洗剤

洗剤の商品のパッケージにはアルカリ性と書かれているものがあります。

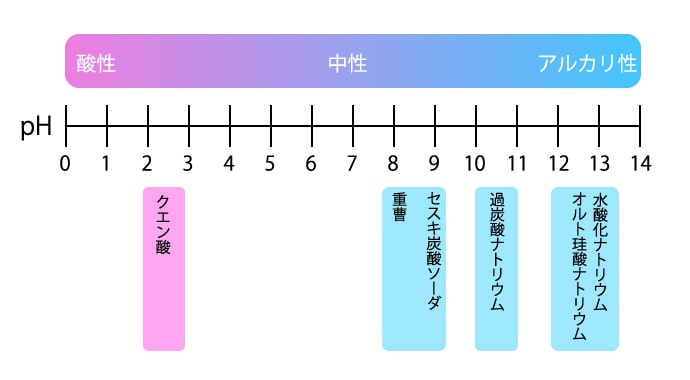

アルカリ性でよく耳にする成分には水酸化ナトリウム、セスキ炭酸ソーダ、弱アルカリ性の重曹などがあります。

アルカリ性の洗剤は自身とは性質が異なる酸性の汚れを落とすことができ、pHの値が高いほど効果が高まります。

酸性の汚れってどんな物があるの?というと… もう答えはお分かりかと思いますが、酸性の汚れには今回悩みのタネである油汚れが含まれます。

先程、油の構造の右端にはCOOHがあると書きましたが、このCOOHの部分が弱酸性になっています。

COOHは油汚れだけではなく、お肉や野菜、豆類にも入っているタンパク質にも多く含まれていますので、アルカリ性洗剤では油汚れはもちろん、食べカスにも洗浄効果があります。

水酸化ナトリウム

アルカリ性洗剤の多くに含まれているのが水酸化ナトリウム。

洗剤では一番洗浄効果が高い物質です。

水酸化ナトリウム自体、強アルカリに分類されるほどの劇薬として扱われていますが、一般的な洗剤では安全な基準である濃度3%以下のものが多いです。

水酸化ナトリウムは油汚れや食べカスに対して高い分解効果を持つので、油汚れの悩みを解消するにはまずは水酸化ナトリウムが含まれているものを選べば間違いはありません。 洗剤の表示成分では濃度が高いものがより高い洗浄力を発揮します。

もしも、キッチンの排水口のヌメリや臭いの予防をしたいということであれば水酸化ナトリウム濃度「1%未満」のもので十分です。

油つまりを解消したいということであれば濃度が「1%以上」のものを選ぶと効果が期待されます。

また、あわせて確認したいのが「粘度の高さ」です。

粘度が高いものほど油つまりには効果的と言われているため、「濃密タイプ」や「ジェルタイプ」と記載されているものが最適です。

次亜塩素酸ナトリウム

パイプクリーナーを含め、漂白剤にはほぼ間違いなく入っている次亜塩素酸ナトリウム。

塩素と言えばプールに入っているあの独特の匂いがする薬剤と言えば馴染みがあるでしょう。

キッチンの排水口ではあまりないですが、お風呂場の排水口にたまりやすい髪の毛の分解や殺菌効果に優れています。

界面活性剤

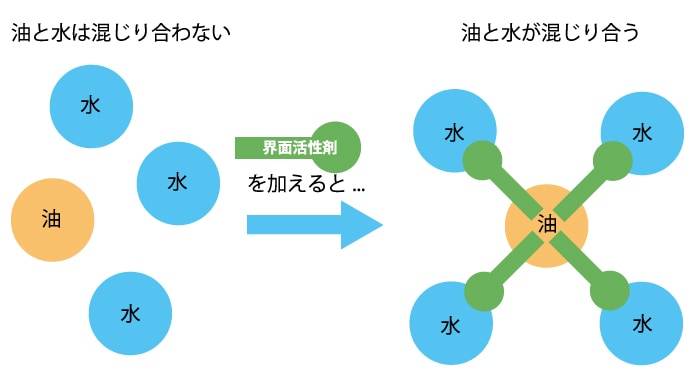

手洗い石鹸や食器用洗剤、シャンプーなどの多くの洗剤に含まれており、水では流すことのできないこびりついた油汚れを浮かす働きがあります。

界面活性剤は物質内に油に馴染みやすい部位と水に馴染みやすい部位の2つの特性を兼ね備えています。

そのため通常なら混じり合うことのない水と油をつなぎ合わせる架け橋のような構造を作って油汚れを浮かして洗い流すことができます。

パイプクリーナーの使い方

排水口の油詰まりは以下の手順で解消していきます。

1. 排水口の部品を外す

2. 液体のパイプクリーナーを排水管に注ぐ

3. 油が溶けるまで待つ

4. 液体のパイプクリーナーを洗い流す

液体パイプクリーナーは排水管に直接注がなければ意味がありません。

もし詰まりが原因で水が流れないときには、ラバーカップやワイヤーブラシを使い、水を流してから使用しましょう。

排水口に液体のパイプクリーナーを注ぐ際には、ゴミ受けやワントラップという部品を外し、直接排水口に注げるようにします。

ゴミ受けは大きなゴミを受け止める役割をするカゴのこと、ワントラップというのはゴミ受けの下にある部品で、排水口からの臭いを防いでくれているものです。

部品を外したら、パイプクリーナーの説明書きのとおりに排水口へ液体を注ぎ油が溶けるのを待ちます。使用する量や待ち時間なども製品によっては異なるので、使用する前にしっかりと忘れずに確認しましょう。

油が溶けたのを確認できたら、パイプクリーナーをお湯で流していきます。

流すときに水を使用すると、分解された汚れが再度固まってしまう恐れがあるのでお湯で流すのが無難です。

なお、一般的に排水管の耐熱温度は60〜70度と言われていますので、それ以上の水温にならないよう注意しましょう。

排水口の油詰まりの予防法

油の塊が発生したらやむを得ず洗剤を使うことになりますが、油の塊を日常で防ぐためには何が必要でしょうか。

予防方法1 極力油を流さない

食器についた油やカップ麺などの残った汁など、「少しならいいか」が積み重なれば油つまりの原因になります。

生活をする上で油を出さないというのは難しいことですが、流す前にキッチンペーパーで油を極力拭き取るなど、地道な行いでもつまりの予防には繋がります。

予防方法2 食器洗いは水ではなくお湯を使う

先程油はお湯で溶けるという話をしました。

油はお湯の熱があると溶けますが、逆に冷たい水によって室温より低くしてしまうと余計に固まってしまいます。

これから寒くなる時期は特に、排水管が冷え流れきらなかった油が固まりトラブルになることも。

食器洗いの際はこまめにお湯を使うことで食器からの油落ちも良くなり、排水管の油も詰まりにくくなるのでおすすめです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

キッチンの排水口の油を溶かす方法について紹介してきましたが、何より一番必要な予防は小まめにお掃除をすることです。

日々の生活の中で先延ばしにしがちな排水口のお掃除ですが、家事のルーティンの一つとして取り入れれば、ストレスなくキッチンを使うことが出来るのではないでしょうか。

すまサポでは、お家の悩みに合わせた様々なメンテナンスサービスを行っております。気になることがございましたら、お気軽にご相談ください!